凤翔区恒丰昌农业耕播专业合作社理事长彭亚明

- 网络

- 浏览

- 2025-11-07 16:57

深耕沃土写春秋 ,科技兴农启新程

——访凤翔区恒丰昌农业耕播专业合作社理事长彭亚明

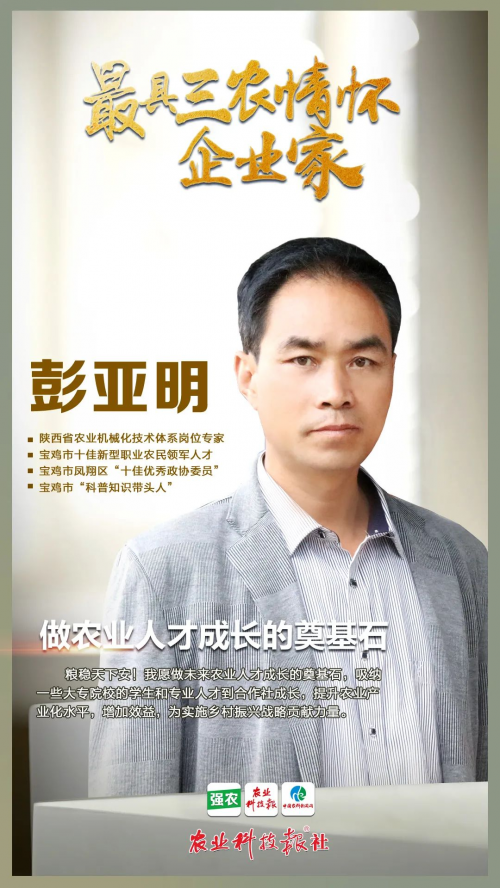

彭亚明,男,1970年5月生,中共党员,高级农艺师、高级农技师,现任凤翔区恒丰昌农业耕播专业合作社理事长、雍轩拖拉机驾驶培训学校校长、凤翔区农村专业技术协会理事长等多项职务。其创办的凤翔区恒丰昌农业耕播专业合作社是西北地区首批“国家级农机合作社示范社”。合作社以“五位一体”综合服务模式(农业机械化培训、耕播作业服务、农资供应、农技推广、农产品购销)为核心,现有社员186人,各类农业机械127台(套),建成了陕西省专家工作站、宝鸡市农民田间学校,累计服务农田35万亩,辐射带动凤翔区及周边县区发展玉米密植、果树施肥等高效农业技术,成为集“产、学、研、服”于一体的现代化农业服务标杆。

犁铧破晓 智耕陇亩开新局

三秦大地,八百里秦川沃土广袤。当乡村振兴的号角在陇原大地上吹响,当“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”的号召化作万千农业人的行动纲领,凤翔区糜杆桥镇七家门前村,一位皮肤黝黑、目光如炬的汉子,正用二十载光阴书写着从建筑领域到农业战线的精彩蝶变。他就是——彭亚明。

20世纪90年代,彭亚明从西安市冶金学院进修后,在建筑行业已小有所成,参与过多个大型工程建设。然而,2011年返乡时,他目睹家乡土地撂荒、传统耕作效率低下的现状时,心中泛起了涟漪:“农村不能丢,土地不能荒,我得为乡亲们做点事。”带着对故土的眷恋,他毅然地放弃了城市的优渥条件,回到凤翔创办了恒丰昌农业耕播专业合作社,开启了“让土地生金”的逐梦之旅。

彼时,我国农业正处于从传统耕作向机械化、智能化转型的关键期,西北旱作农业区面临着水资源短缺、土地产出率低、劳动力老龄化等诸多挑战。彭亚明敏锐地意识到,唯有依靠科技赋能,才能破解“面朝黄土背朝天”的困局。他一头扎进了农田,白天驾驶拖拉机试验播种技术,夜晚挑灯研读农业机械原理,从一个“门外汉”逐步蜕变为“土专家”。在玉米种植区,传统等行距播种导致通风差、产量低,一直是制约农民增收的难题。彭亚明看在眼里、急在心头:“同样的土地,为啥不能长出更多粮食?”经过三年田间观测、上百次设备改良,2020年,他牵头研发的“一种可对开沟器进行变形的玉米播种机”获得了国家专利,实现“一垄两行”密植技术突破,每亩增产150斤,节水25立方,让渭北旱塬的“望天田”变成“高产田”。

彭亚明创办的“陕西省农民田间学校”

这项技术的背后,是彭亚明“工匠精神”的生动写照。为了测试开沟器的角度,他在40℃的酷暑中蹲守田埂6小时;为了优化播种精度,他带着团队连续半个月在田间记录数据。“农业机械容不得半点马虎,差一厘米就可能影响收成。”他常对社员说的这句话,正是对“精益求精”精神的最佳诠释。随着合作社不断发展壮大,彭亚明没有局限于耕播服务,而是以“五位一体”模式构建农业服务生态圈。他创办的雍轩拖拉机驾驶培训学校,填补了陕西省社会化农机培训的空白,累计培养专业驾驶员800余名,其中30多人在省、市技能大赛中获奖;牵头成立了凤翔区农村专业技术协会,吸纳了120名农业技术能手,建立“专家+农户+基地”技术推广体系,将先进的种植、养殖技术送到田间地头;对接基层供销社,构建“农资集采+农产品代售”闭环,让社员每亩地降低成本50元,农产品销售溢价15%。

在他的带领下,恒丰昌合作社成为了乡村振兴的“引擎”:带动周边500余户农民实现土地托管,户均年增收8000元;建成300亩智慧农业示范基地,推广无人机植保、测土配方施肥等新技术,辐射面积达2万亩;与西北农林科技大学、陕西省农科院建立产学研合作,成为“农业科技成果转化试验田”。正如凤翔区农业农村局负责人所言:“彭亚明的实践,为新时代的农业合作社发展蹚出了一条‘科技赋能、服务增效’的新路子。”

彭亚明在给农友们讲解农机操作要领

“合作社就像一棵大树,根扎在黄土里,枝叶伸向四面八方。”彭亚明用这套模式,让凤翔农业从“靠天吃饭”迈向了“智慧耕作”。凭借卓越的贡献,彭亚明先后荣获全国农机使用一线“土专家”、全国共享乡村振兴实践指导师、明星合作社理事长、全国农机手教材编委、农村实用人才带头人培训班“优秀学员”、陕西省农业机械产业技术体系岗位专家、陕西省首届新型职业农民技能大赛“优秀选手”、陕西省新型职业农民培育教师技能比武“风采展示奖”、第七届“西部(丝路)风云人物”、宝鸡市“首席技师”、宝鸡市“十佳农村实用人才”、宝鸡市第十二批有突出贡献拔尖人才、宝鸡市“乡土工匠”、宝鸡市“十佳新型职业农民领军人才”、宝鸡市农村青年星火致富带头人、凤翔区创新标兵、凤翔区“最美科技工作者”、凤翔区社会组织优秀共产党员、凤翔区科普工作先进个人、凤翔区职业农民技能大赛二等奖等诸多荣誉,并拥有专利及技术认证3项,其成就涵盖技术创新、人才培养、社会公益等多个行业领域,是乡村振兴战略中“匠人精神”的典范。

五位织锦 金穗连阡筑通途

在彭亚明的蓝图中,“五位一体”不是机械拼凑,而是以科技为纽带,串联起农业全产业链的“黄金网络”。“我们这个合作社是‘五位一体’的综合性服务体。”彭亚明强调,“就像五个齿轮相互咬合,缺了哪一个都转不起来。”这一独特模式,正是他深耕农业多年的智慧结晶——以农业机械化培训学校为引擎,以耕播专业合作社与基层供销社为双翼,以农业专业技师协会和省级技术体系专家站为支撑,构建起覆盖农业生产全链条的服务网络。作为陕西省首家社会化农机驾校,雍轩培训学校不仅培养“会开车、懂维修、能教学”的复合型机手,更开创了“田间课堂”模式,将培训场地搬到了田间地头,累计开展“三夏”“三秋”应急培训60余期,让2000余名农民掌握了现代农业装备操作技能。学员赵建辉说:“在这里学会开无人机,一天能打药300亩,收入比外出打工还高。”

彭亚明在给全国的农友们讲解农机使用知识

彭亚明在中央农广校结业仪式上作为优秀乡土发明家介绍经验

在彭亚明的带动下,合作社现有各类机械127台,实现了小麦、玉米全程机械化作业,年代耕面积达10万亩;与基层供销社联合建立农资配送中心,直采化肥、种子等生产资料,价格低于市场价12%,累计为农民节省成本300余万元。“以前买农资要跑好几家店,现在合作社统一配送,省心又省钱。”社员王大姐的话,道出了广大群众的心声。作为协会理事长,彭亚明牵头组建了“土专家”团队,开展“科技赶集”活动,每年送技术下乡40余次;依托省级专家站,引进果树施肥机、蔬菜地膜覆盖机等新型装备,开展适应性改良,其中自主研发的“悬挂式收墒护籽弹簧磨”在干旱年份,使小麦出苗率提高20%,被农民亲切地称为“保苗神器”。与此同时,面对土地分散经营的痛点,彭亚明推出了“土地托管”模式:农户仅支付每亩300元的服务费,即可享受“从种到收”的全程托管。2022年,合作社托管土地1.2万亩,帮助200余户外出务工家庭实现了“离乡不弃田”。柳林镇农户李婶笑着说:“手机一点,合作社代收的玉米款就到账了!”

作为农业机械化的“弄潮儿”,彭亚明从未停止探索的脚步。继玉米播种机专利后,他又瞄准了果园机械化短板,研发出“果树施肥机”“蔬菜多功能地膜覆盖机”,其中前者可实现“精准施肥+土壤深松”一体化作业,效率提升30%,目前已申报了国家专利;针对旱作农业区水资源短缺问题,他带领团队试验“膜下滴灌+秸秆覆盖”技术,使玉米单产提高了10%,相关成果入选《陕西省旱作农业技术推广手册》。“农业创新没有终点,我们的目标是让每块土地都用上‘智能装备’,让每个农民都成为‘技术能手’。”他指着田间正在测试的无人拖拉机,眼中闪烁着光芒。这台由合作社自主改装的设备,即将实现“耕、种、管、收”全程无人化作业,预示着智慧农业在西北农村的广阔发展前景。

在彭亚明的办公桌上,摆放着一摞厚厚的培训讲义,其中《拖拉机冬季维护保养》《小麦机收减损技术》等课程,都是他结合20年实践经验编写的。2023年,他参与合著的《专业农机手》,由中国农业科学技术出版社出版,成为了全国农机手培训的指定教材。他编写的《三夏农机安全驾驶要点》、《玉米播种机调试与增密度播种技术》两节实用技术培训视频课程,在宝鸡市农技网播出后,反响热烈,受到农民朋友的青睐。

“我已经记录了十几个本子的农事日记和发明日志。”彭亚明说,“这是我的一笔宝贵财富。”他的本子上密密麻麻记录着各种农业实践经验,气候变化,夏播玉米时农机驾驶员如何操作?秋播时应该注意哪些事项,农机发明遇到的难题等,他都分类记得一清二楚,尤其是天气预报记得更详细,可为今后农业生产提供参考依据。

“乡村振兴,关键在人。”他先后与浙江大学、西北农林科技大学展开合作,开设“乡村振兴带头人”培训班,培养出了50名“头雁”型职业农民;建立“传帮带”机制,将自己的2项专利技术、7项改良工艺毫无保留地传授给社员,带动凤翔区形成12支“土专家”服务队伍,成为活跃在田间地头的“技术轻骑兵”。

“全年365天,可能有360天在地里和合作社,三夏三秋时晚上熬夜是常事。”这组数字的背后,是彭亚明对农业的炽热情怀——清晨5点,当大多数人还在梦乡中时,他已在农机库检查设备;正午骄阳下,他蹲在玉米地里观察苗情,汗水浸透了衣衫;深夜10点,培训教室依然灯火通明,他在为学员讲解机械维修原理。合作社的员工说:“彭总不是在田里,就是在去田里的路上,手机24小时开机,随时解决农户遇到的难题。”这种“钉钉子”精神,让他从初级职业农民逐步成长为高级农艺师。但他始终保持着农民的质朴:“荣誉是肯定,更是责任。只要乡亲们需要,我就会一直干下去。”

丹心化雨 润泽乡梓映初心

在彭亚明的办公室里,挂着一幅字——“粮稳天下安”。这五个字,是他半生坚守的信仰,亦是恒丰昌合作社的使命宣言。

“富了口袋,不能穷了良心。”彭亚明始终将社会责任扛在肩头。他组织“巾帼女子拖拉机服务队”,为孤寡老人免费耕田;向贫困户赠送棉衣、米油等物资;先后为扶贫帮困个人捐款10万多元,又投资18万元为七家门前村建起了标志性的建筑——门楼。疫情期间,他带头捐款捐物,并动员合作社全员参与防疫工作。2022年,凤翔区遭遇旱灾,他紧急研制悬挂式收墒护籽弹簧磨,帮助农户抢墒播种,挽回经济损失数百万元。村民王老汉含泪道:“彭理事长是咱的及时雨!”

2020年除夕夜,彭亚明将合作社的植保机改装成消毒车。“那时候消毒液价格堪比黄金,我托遍关系才买到了3吨。”他带着儿子和3名党员,每日背负40斤的药箱作业,口罩勒出血痕,双手被药液灼伤。村民王大姐含泪道:“看见农机喷药,心里就踏实!”这样的故事,在彭亚明的人生路中不断上演。七家门前村曾因道路坑洼,商贩拒收农产品。彭亚明捐资了5万元,并发动社员义务施工,将2公里泥路铺成水泥道。通车当日,76岁的赵大爷颤巍巍地捧来一篮鸡蛋:“这路,通到咱心坎里了!”

作为党支部书记,彭亚明将党建与农业深度融合。合作社设立党员示范岗,开展“技术帮扶结对子”活动,培育出30余名党员技术骨干。他本人在担任凤翔区政协委员期间,提交了《关于推进智慧农业建设的提案》,推动全区建成5个数字化农场。他说:“党员就要做乡村振兴的排头兵,带着乡亲们一起富!”

彭亚明出资为七家门前村建设的门楼

站在合作社的实训基地,彭亚明勾勒出未来的发展蓝图:“我们计划建设农机智能化提升教学点,引进北斗导航、物联网监测等系统,让农民坐在办公室就能管理农田;还要打造粮食烘干中心、农产品深加工车间,延长产业链,让乡亲们从‘卖初级产品’转向‘卖品牌商品’。”他的梦想,早已超越了个人致富,而是着眼于整个农业产业的转型升级。在他看来,新时代的“工匠精神”,不仅是对技术的精益求精,更是对产业的长远谋划、对农民的责任担当。正如他在全国农机手大会上的发言:“我们要让农业成为年轻人向往的职业,让农村成为成就梦想的舞台。”

从建筑工程师到农业“土专家”,从个人创业到带动百户增收,彭亚明的故事,是千万新型职业农民扎根基层、筑梦乡村的缩影。他用20年时光,在黄土高原上书写了“科技兴农”的壮丽诗篇;以“五位一体”的创新实践,构建了现代农业服务的全新范式;凭360天的田间坚守,诠释了“把论文写在大地上”的赤子情怀。当被问及为何如此执着,他望着远处金黄的麦田,缓缓说道:“土地是农民的根,也是我的根。只要根扎得深,就能长出希望的果实。”这,就是彭亚明——一位在希望的田野上深耕不辍的“耕播者”,一位用匠心和情怀浇筑乡村振兴基石的时代匠人。

“农业的未来属于青年。”如今,彭亚明正以导师的身份,培养新一代的“智慧农人”。他说:“只要土地还在,我的奋斗就不会停止。”这份情怀,如关中的麦浪,生生不息;如秦岭的松柏,坚韧长青。在乡村振兴的大潮中,彭亚明与他的恒丰昌合作社,正以“五位一体”的澎湃之力,书写着属于中国农业的辉煌新篇章!

本文地址:http://www.nyxww.com.cn/xinwen/297.html

再造社群:端州探路“村改居”社区治理新模式新闻1

再造社群:端州探路“村改居”社区治理新模式新闻1 康代菌:引领生物科技新纪元,共筑生态农业绿色梦新闻2

康代菌:引领生物科技新纪元,共筑生态农业绿色梦新闻2 康代菌:引领生物科技新纪元,共筑生态农业绿色梦新闻3

康代菌:引领生物科技新纪元,共筑生态农业绿色梦新闻3- 新闻“传承美德,温暖夕阳”中国人寿财险绍兴中心支公司开展“敬老月”活动

- 新闻至臻创研:以匠心设计,筑就未来空间

- 新闻中国人寿财险与地方政府双向奔赴,财金联动赋能山东冠县特色优势产业—— 今年的樱桃别样甜

- 新闻中国人寿财险台州中支开展国庆暖心服务活动

- 快讯城·事(545)中国粮添满“中国碗” 槐荫区特色农业发展格局满足人民食品消费新期待

- 快讯省委网信办、省农业农村厅领导赴长乐调研数字乡村建设

- 新闻中国人寿财险台州中支助力巨灾保险保障体系建设

- 新闻2025青海湖畔迎重阳徒步活动暨第四届青海湖草原冬肉集在刚察启幕

- 快讯增强农业强国建设动力

- 新闻现代高标准全域生态种养循环农业宣讲暨项目签约仪式成功举办

- 快讯奇富小微研究院|旅游业观察:猛赚的一年却在暗藏风险?

- 新闻政企携手产业新路 共绘绿色农业蓝图——眉县猕猴桃产业与现代牧业的绿色联盟诞生记